【1時間で分かる】P&G流マーケティングの教科書を読む

September 03, 2020

今日はこちらの記事を軽くまとめて、ほかの記事で考えたことを書いていこうと思います。

学んだこと

優れている = 顧客のJobを解決している

Jobとは、イノベーションのジレンマの著者として有名なクリステンセンが、ジョブ理論という著書の中で提言したコンセプトです。顧客がホームセンターで求めているのはドリルではなく、実際には家の壁に空いた8mmの丸い穴でしかありません。

マーケティング=Jobの発見と解決に至る一連のプロセス=経営

戦略とは何か、その重要性

戦略=目的達成の為にリソースを何に使うのか、という選択

つまり、戦略がなぜ必要かと問われれば、

1)達成したい目的があって、

2)活用できるリソースが限られているので、

3)選択が必要だから、

と答えることが出来ます。

優れた目的とは

ダメな例

“売り上げを飛躍させる”など曖昧

よい例

P&GではSMACというチェックポイントを使用していた。

SMAC

- Specific (具体的な)

- Measurable (測定可能な)

- Achievable (達成可能な)

- Consistent (より上位の目的と一貫している)

会社全体の戦略を見ても曖昧なものが多い

-> 現場のリーダーは咀嚼して、再解釈し、アクション可能なレベルまで粒度を細かくして示す力が求められる

戦略の基本型を把握する

コストカットだけでは短期的な利益アップにしかならない

売り上げを伸ばすことで中長期的な利益拡大

売り上げにつながるものを細かく分けていく -> 分かる

Point:分け方には足し算型と掛け算型がある

例

売り上げ=

①人口*認知率*購入率*購入個数*購入頻度*購入単価

②来店者数*来店者購入率*購入個数*購入単価*購入頻度

③A店舗売り上げ+B店舗売り上げ+C店舗売り上げ+D店舗売り上げ

④男性売り上げ+女性売り上げ

⑤X商品売り上げ+Y商品売り上げ+Z商品売り上げ

①のケースが大半を占める

①売り上げ=人口*認知率*購入率*購入個数*購入頻度*購入単価

太文字の部分しか意図的にコントロールできる部分はない

->リソースを配分するべきところ

特に認知率が大きな伸びしろ

自分の分野が全体にリーチするべきなのか、特定の地域、分野に絞ってリーチするべきなのか

後者である場合はコストを下げて、クオリティで勝負

認知率の質には3種類

1 Top of mind認知率 消費者が真っ先に思い浮かべるブランド認知

2 Unaided認知率 消費者がヒントなしで覚えているブランド認知

3 Aided認知率 こちらからブランド名を言うと思い出せるブランド認知

知っているけど購入しない理由はおおまかに4つにグルーピングできる

・他社製品を好んで使っている(ZARA、僕はユニクロしか着ない。)

・そもそもカテゴリーに全く興味がない (トヨタ、ロクシタン)

・購入不可能 (すきやばし次郎、関西在住&全く予約が取れない)

・価格が高い (ロマネコンティ、安いワインで十分満足できる)

そして、マーケターが関与できるのは1番目の他社の選択を自社の選択に変えること。

Whoではなく、不が大事!

ペルソナを考えるだけでなく、その人の不満、不安、不便などのJobはなんなのか、考える

顧客はJobをうまく説明できない

世の中のわかりやすいjobはすでに解決されている

-> 価値は薄い

-

マックでの例

マックでは店頭アンケートでヘルシーなメニューの要望が多く、サラダマックを開発し販売。

しかし、サラダマックはすぐに廃版となり、その後のメガマックやクォーターパウンダーなどが大ヒット。これらはヘルシーとはほど遠い。

why?->消費者はロジカルに意思決定を行っているわけではない

95%の意思決定は自動で行われる

アンケートやリサーチの際は消費者はロジカルになっている->普段とは異なる解答じゃあどうするのか

実際に取った行動に関して質問をし、Jobの仮説を立てる

データはあくまでJobを検証するために活用するもの

データは膨大->仮説なしでは何も見えてこない

何を(WHAT)売っているのか POD編

何かを売りたいと思ったときに、製品自体をダイレクトに売り込むのは下策

売りものはペンそのものではなく、文字を書くというJobを解決・進捗・改善させることに他ならないのです。

×何%上昇!

〇何が解決される!

WHATは1)Point Of Difference(自社の売りポイント、以下POD)、2)コミュニケーションの2つから構成される

PODを作る方法は、

1)カテゴリーの典型的便益をとことん極めて他社の追随を不可能にして独自性を出す、

2)既存の製品特徴・テクノロジーを再解釈して独自性を加える、

3)新たな製品便益と組み合わせて独自性を作り出す、

の3つが代表的です。

重要なことは、既存の便益を強めるような組み合わせを選ぶことです。

1+1=1.5(カニバリゼーションが起きている)、ではなく、1+1=3(ヘイロー効果が起きている)となるようなJobと便益の組み合わせを選ばなければなりません。

何を売っているのか コミュニケーション編

ここでのコミュニケーションの定義とは、どのような形で消費者の抱えるJobをPODが解決するか(結果として売れるか)、を実際に消費者に伝えるか

(中略)

核となるコミュニケーションアイデアを開発しなければなりません。

優れたコミュニケーションの3要素

1. 正しくブランドが想起される

2. 独自性のおかげで印象に残る

3. PODが伝わる

ex)Fit’s

顧客背景:若者のガム離れが進んでいた。原因は、柔らかい食事が多くなったことに伴う若者のあごの力の低下。

Job:口は寂しいけどあごが疲れるからガムは噛みたくない

POD:やわらかくて味長持ち。ずっと噛んでてもあごが疲れない。

Breefing

クリエイターに丸投げはNG

自分が何を作りたいのかまずは理解する

・目的

・WHO情報(Job、デモグラ、ペルソナ)

・コミュニケーションで起こしたい消費者の態度変容

・コンセプト/訴求内容

・製品情報(POD、テクノロジー、デモ)

・変更不可能なポイント(ロゴ、パッケージ、起用するタレント等)

・予算

・スケジュール

これは少しなじみの深い話でしたのでサクッと行きます。

実行(How)パート

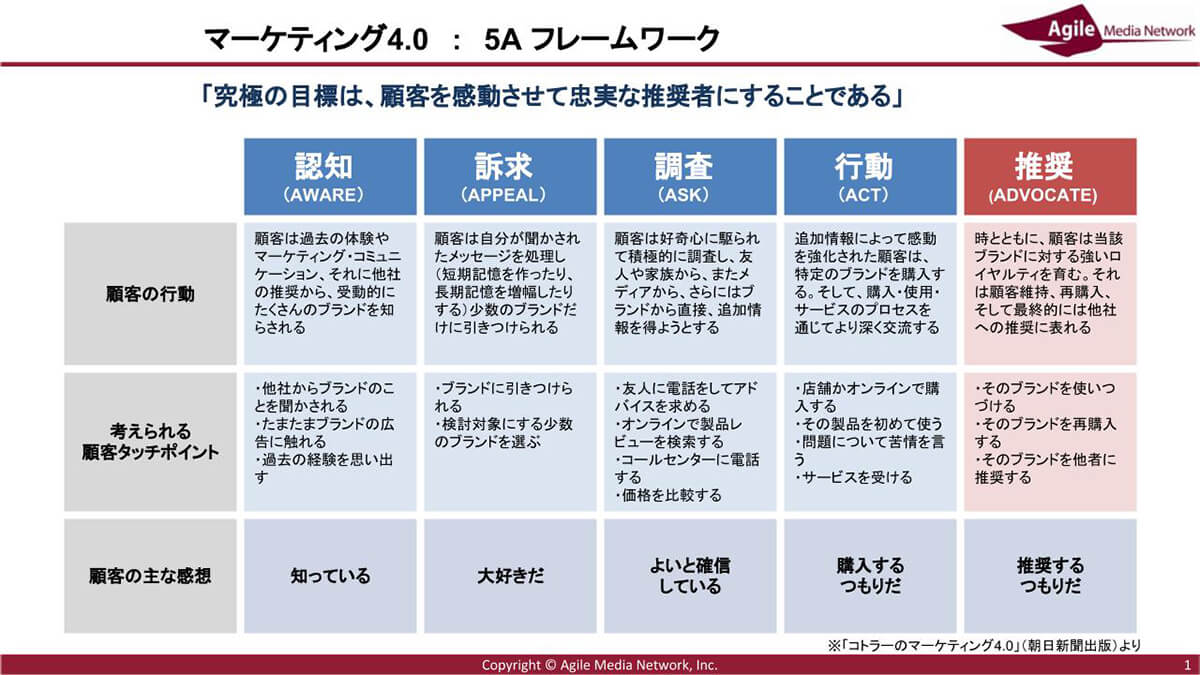

実行(HOW)を考える際に、最も有効に頭を整理してくれるのがカスタマージャーニーマップの活用になります。

カスタマージャーニーマップとは、消費者の認知から購入、他者への推薦に至るまでの態度変容を可視化したもの

様々なモデルがあるが、このNoteでは5Aモデルを取り上げている

5Aモデル

Aware(認知)・・・ブランドを知っている

Appeal(訴求)・・・ブランドを好きだ

Ask(調査)・・・比較・検討した結果良いと思う

Act(行動・購入)・・・使う・購入する

Advocate(推奨)・・・他者に推奨する

効率的なリソースの投下とKPIの設定が可能になる

カスタマージャーニーは、それぞれのブランド・所属するカテゴリーによって異なる、ということです。

自社ブランドが消費者にとってどのようなカスタマージャーニーになっているかというのは、むしろ各マーケターが自分で考えなければならないことです

- Paid Media(マスに対して確実で広範囲はりーちができる)

- Owned Media(認知に役割を果たす,完全にブランドがメッセージをコントロールできる)

- Earned Media(SNSで第三者に取り上げられる)

- 非メディア接触(店舗でも試食など)

元のNoteを必ず読んでください

あくまでもざっと目を通すように作成したので、まずはこちらのNoteを読んでください。

このブログに石井さんがたどり着くことはないと思いますが、共有していただきありがとうございます。少しでも共有していただいた知識を役に立てるように、ここの知識をもとにできることもいくつか思いついたので実践してみます。

こちらのNoteも読みたいと思います。